とっても美味しかった

教え子の成長は最高に嬉しい

とっても美味しかった

教え子の成長は最高に嬉しい

ただ今、鵬翔高等学校サッカー部合宿所の4月の献立作成中☺️

4月から1日3食の献立作成及び栄養顧問をさせて頂くことになりました。

県外からの生徒達が、安心して学業とサッカーに打ち込めるように、限られた予算内で最大限に体にいい献立を作成します。

ちょっと遊び心もある楽しい献立にも挑戦します。

今日の献立顧問のお仕事は、国富町みどりの保育園。矢野産業の企業型保育園。

どこにお勤めでも入園できますよ。

現在宮崎市からも通園しておられる園児もいらっしゃいます。

今日も、園児たちは完食!

主食:焼きそば

主菜:鮭のホイル焼き

副菜:小松菜の煮浸し

副副菜:白菜のあま酢漬け

フルーツ:りんご

3時のおやつは

かぼちゃのドーナツ&牛乳

全て手作りだから安心安全

ここでは、やっぱり園児の完食が一番嬉しいな😊😊😊

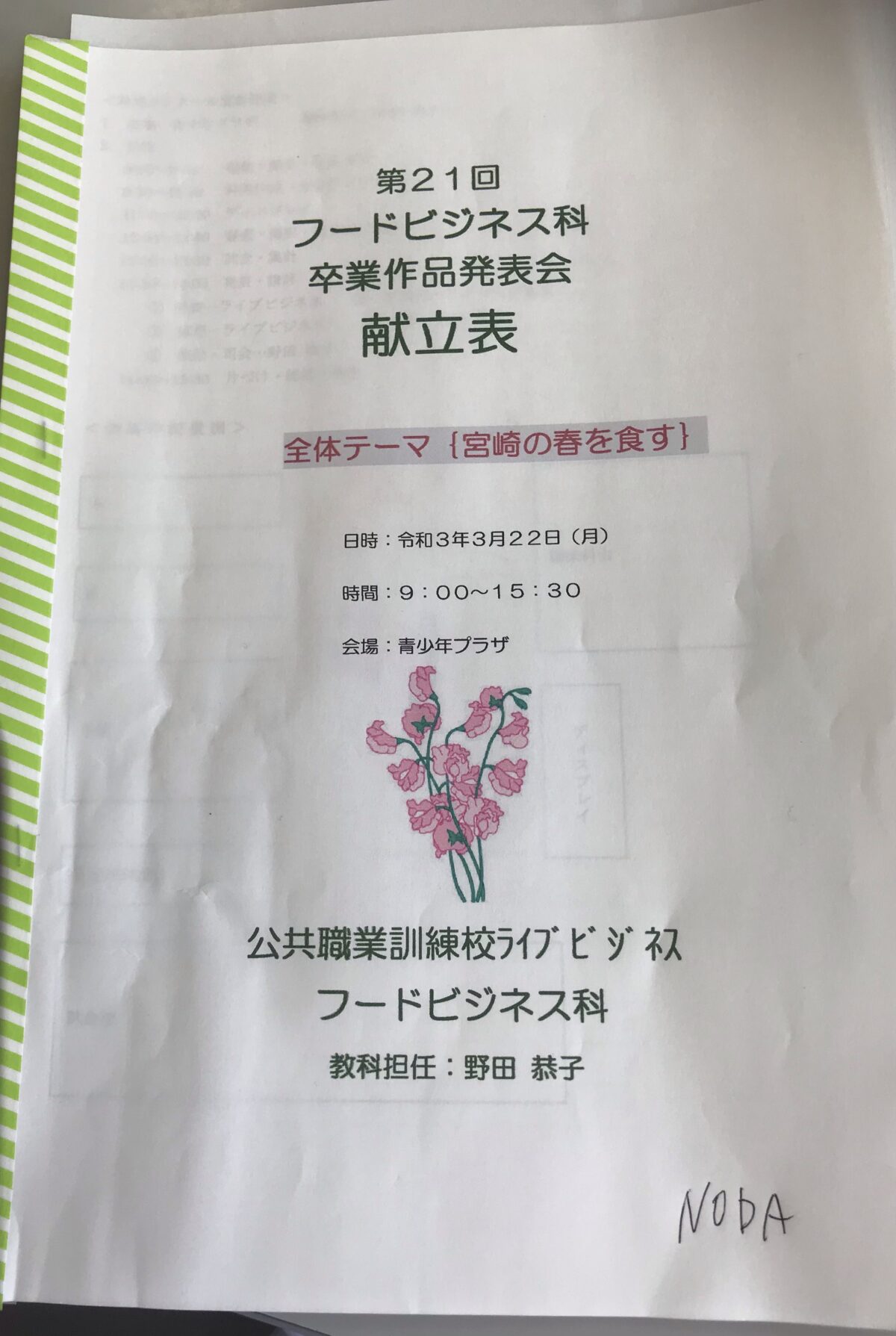

宮崎県公共職業訓練委託ライブビジネス校フードビジネス科21期生の卒業作品展の授業は、感動の嵐でした。

左が受講生、右が私の手直ししたもの

どこがどう違うでしょうか

日本料理の添え物は手前に

西洋料理の添え物は向こう側になります

今日3月20日は春分の日

季節の大きな節目でもあり、立春からスタートする二十四節気では、4番目の季節に当たります。

春分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じ日でもあります。

二十四節気は、もともと中国で使われていた季節の区分方法で、日本には江戸時代に到来しました。

春分の日がお彼岸になったのは、明治11年の春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)という祭日が始まりです。これは歴代の天皇や皇后、皇親の霊を祭る儀式でしたが、時代の流れとともに廃止され、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」との意味合いで、春分の日=お彼岸になったのです。

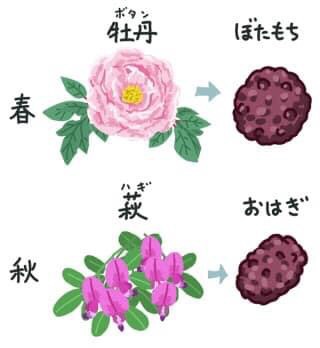

また、春分の日に「ぼた餅」を食べるようになったのかと言うと、ぼた餅に使われる小豆が朱色なことから、朱色には邪気を払う力があるとしてご先祖に小豆を使った「ぼた餅」をお供えするようになりました。

そして、お供えした時に家族で一緒に食べていたのが、現代まで風習として伝わったようです。

春花「牡丹」に例えた「ぼた餅」は、9月の秋分の日には、秋花に例えた今日お萩」と呼ぶところがいかにも日本ですよね。

同じ食べ物でも、ぼた餅はまん丸、おはぎは小判形に……

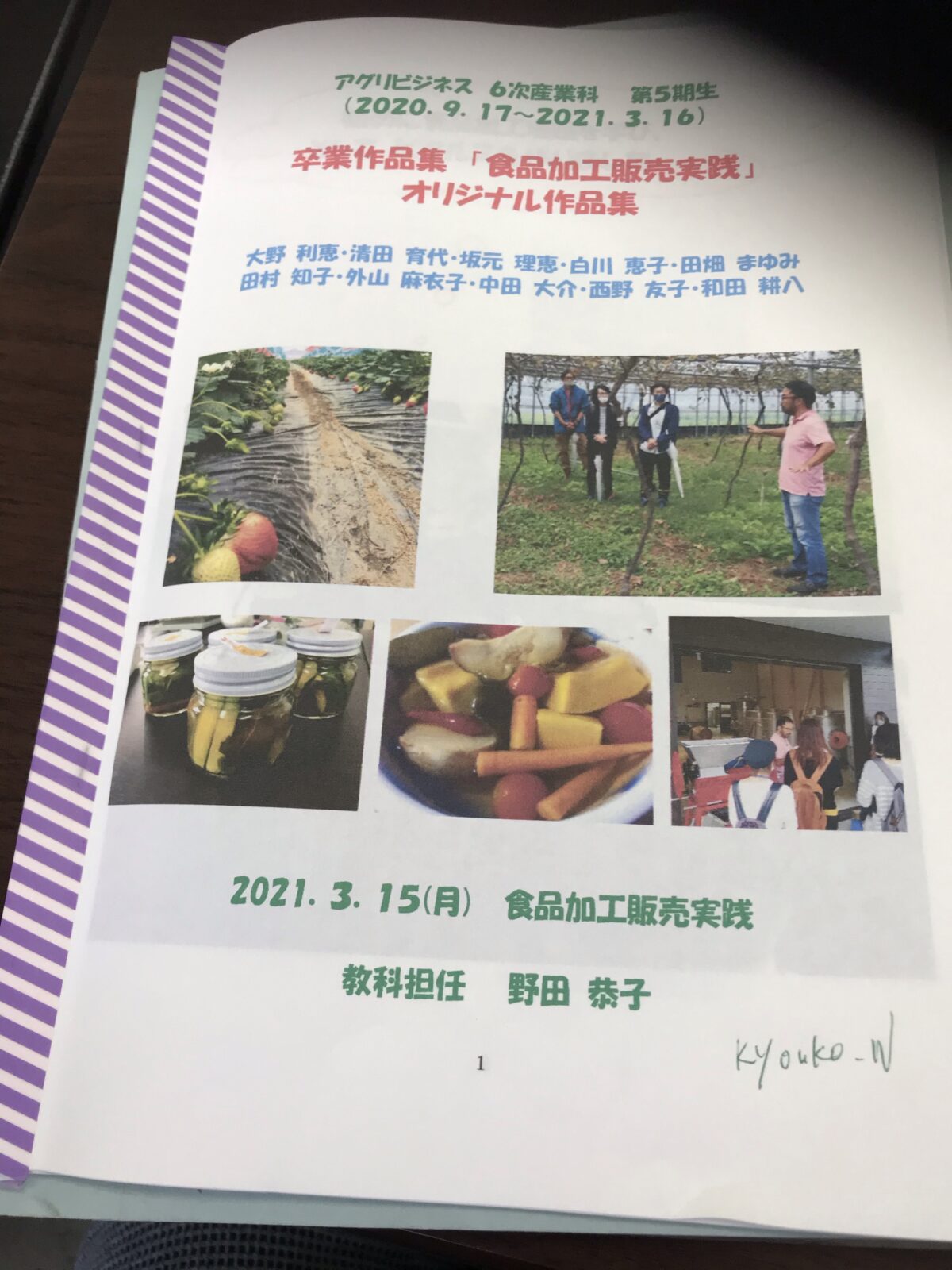

宮崎県公共職業訓練委託ライブビジネス校アグリビジネス6次産業科の食品加工販売実践の授業は、感動の渦でした。

全ての最後の授業で、自分が育て採取した農作物で加工品を作成し、それをプレゼンするという内容です。

10名が見事にオリジナル加工品を作成して、堂々としたプレゼンに6か月間の成長を感じました。

今回の5期生は、創造力にとんだ面白い作品ばかりで、グローバル社会と情報社会が作品の中に浸透していることを感じました。ポルトガルの調味料を基本とした商品だったり、イタリア料理のソースのアレンジだったり、ピクルスを柑橘系の果汁で作成したりと、情報と知識をうまい具合に直結した楽しさが伝わってきました。最後は笑ってお別れできたのが何よりでした。

あともう少し授業数があったら、食品一つ一つの栄養の特徴と、食品の最強の組み合わせを伝えたかったです。

腹八分のお別れがちょうどいいのかもしれませんね。

ご卒業、おめでとうございます。

昨日は、公共職業訓練委託ライブビジネス校、アグリビジネス6次産業科5期生の食品加工販売促進実践の授業。

午前中は青少年プラザでオリジナル作品を作成し、午後からパッケージを作りました。年々グレードアップしてきて、私もうかうかしておられません。

特に、パッケージは個性が出ていて視覚の時代に生きていることを身をもって実感しました。味はどれも美味しいのですが、加工食品としてのさじ加減があと一歩でした。

次回は、これを元に販売実践を行います。各自のプレゼンが楽しみです。

きゅうりの植え付けから採取。そしてそのきゅうりでピクルスを作成して

パッケージを作成し

販売プレゼンの授業。

みんなで協力してとてもいいものが完成しました。商品名やプレゼン法が変わると違う商品になるから不思議です。

アグリビジネス6次産業科の感動授業でした。いよいよオリジナル作品に取り掛かります。

3月3日は「雛祭」。女の子の成長と幸せを願い祝う行事です。「桃の節句」とも言われ、桃には邪気を祓う力が あると 言われていました。

平安時代には病気や不幸な出来事を 紙で作った「人形」に移し、遠くに行ってしま うように川や海に流していました。

江戸時代に今のような雛人形になり 、病気をせずに元気に育って 欲しいという願いがこめられ ています。間に菱餅、白酒、あられなど飾ります。ひな祭りの食べ物として日本歳時記(1688年)には、「よもぎもちい」を食べ、桃花を飲み、モチを親戚に贈るとあります。桃花酒は、桃の花を浸した酒で、これを飲めば病を除き顔色が良くなるとあります。

また一般的に、ひな祭り料理には貝料理を出します。昔、浜辺にでて禊をして遊んだ名残です。中でもハマグリの吸い物を出します。ハマグリなどの二枚貝は、元が同じ貝でないとぴったりと合わないところから、貞操を意味すると言われています。その他、海の幸、山の幸を彩りよく仕上げたチラシ寿司はひな祭りの定番です。

そして菱餅の3色には 赤は桃の花・白は雪・緑は春の大地を表して、

「 冬から春にかけて雪が溶け、緑の大地が出てくる。」その様子をあらしているんですよ。即ち、菱餅には冬から春の情景が表現されているのです。このひな祭りカラーは、女の子の健康を守り、健康で長生きるという願いが沢山込められているのです。

日本人がお祝い事に必ずと言っていいほど並ぶ「ちらしずし」・・・白い酢飯に、ピンクの桜の塩漬けを塩抜きしてのせ、グリーンのさやいんげんを置くだけでも、ひな祭り食になります。

今日は、赤・白・緑のひな祭りカラーを食卓にセッティングしてみたらいかがでしょうか。